Somos nós quem precisamos da Academia Brasileira de Letras ou é a Academia que precisa de nós? Qual é o futuro de uma instituição que insiste em nos colocar ainda apenas enquanto objeto de estudo, mas não de sujeitos dessa produção literária?

Este texto nasce como resultado de uma série de incômodos que parecem ser compartilhados entre leitores. É resultado de conversas que tenho tido com outras pessoas que pesquisam, escrevem e produzem conteúdo sobre literatura. Mas é, sobretudo, um texto que resulta da leitura de outros(as/es) pesquisadores(as) de literatura negra. A ampliação da pesquisa e da conversa sobre a autoria negra, e também de outros grupos minoritários, provocou em mim a necessidade de (re)pensar os caminhos para a produção, circulação e crítica de literatura.

Correndo por fora

As artes negras, em geral, surgem como um movimento que é sempre um contrassenso ao que se estabelece dentro da hegemonia ocidental. O seu jogo é justamente esse. Historicamente, esses autores correram “por fora” de um circuito de “oficial” de produção, leitura e consagração da literatura. Acho que cabe, nesse sentido, pensar que a escrita de autoria negra se desenvolveu em guetos, seja no Brasil, seja na Europa e até mesmo no continente africano colonizado. Vale a pena revisitar o significado da palavra “gueto”, palavra que nasce a partir da experiência de separação espacial (territorial) dos judeus que é anterior à Segunda Guerra Mundial, mas que funciona como mecanismo de repressão na Alemanha Nazista. O conceito, entretanto, ganhou novos contornos e conseguiu captar a essência do que é a separação territorial e simbólica de grupos minoritários, o que inclui sujeitos negros, indígenas, PCDs e por aí vai. Wacquant (2004, p. 160) escreve:

Para que um gueto surja, o confinamento espacial deve ser primeiramente imposto e abrangente e, em segundo lugar, deve revestir-se de uma série de instituições bem definidas e duplicativas que permitam ao grupo que se isola reproduzir-se dentro do perímetro estabelecido.1

Claro, o estudo apresentado fala de um espaço físico, de um território. Mas eu gosto de pensar na literatura também enquanto um território: um espaço que é disputado, como todos os outros, e que está inserido na lógica do capitalismo e, portanto, é um território desigual. Sabemos quem tem e quem não tem atenção das editoras, sabemos quem vende e quem não vende, sabemos quem são os convidados para as festas literárias, sabemos que existe uma dinâmica de mercado que, inclusive, molda o gosto de quem lê e que dita o que a crítica deve ou não aclamar (chegarei na crítica muito em breve).

No campo do território da literatura, existem vários guetos, como a literatura negra. As instituições capazes de fazer com que os que estão isolados se reproduzam são as próprias organizações de publicação de textos negros. Aqui no Brasil, que é onde está meu foco, talvez a grande instituição que foi capaz de fazer a reprodução da literatura negra e todas as suas poéticas foi (porque, embora ainda exista, está em outro momento), a publicação Cadernos Negros. Dos Cadernos Negros (antologia anual de autores e autoras negros/as/es), saem Conceição Evaristo, Oswaldo de Camargo, Miriam Alves e tantos outros nomes.

Se existiriam instituições capazes de fazer essa literatura se expandir dentro do seu próprio gueto (pois a leitura de textos de autoria negra por pessoas não negras é recentíssima no Brasil), outras instituições existiram no exterior desse ambiente para proporcionar a manutenção desse gueto. Para impedir que quem estivesse fora pudesse entrar. Uma dessas instituições foi a Academia Brasileira de Letras. Agora começo a escrever o que pretendo.

O que pode fazer uma academia de letras?

A pergunta que dá título a esta seção do texto surge em minha cabeça quando vi a cena lamentável de racismo que aconteceu na Academia Rio-Grandense de Letras. A escritora Eliane Marques, na ocasião premiada pela Academia Rio-Grandense, precisou ouvir do presidente da instituição que o Sul seria mais desenvolvido que o nordeste e as demais regiões graças à presença de indivíduos europeus vindos da Alemanha e da Itália.

Tirando forças de onde não somos obrigados a ter, Eliane, quando assume a fala, denuncia o caso e ele passa a circular na internet. Pois bem. Fiquei pensando como um lugar que se pretende falar de literatura pode estar orgulhosamente fechado ao movimento da literatura que irradia com a força de uma árvore perfurando o concreto. Mas está. A maioria desses lugares estão. A presença dos poucos autores de grupos dissidentes devem ser lidos como uma exceção que confirma a regra. Porque para a entrada de um indígena, de uma pessoa negra, de uma travesti, entram 30 homens brancos cis-gênero. A universidade é assim e as academias de letras são assim.

Penso nisso quando vejo a insistência de nossa parte (porque também sou um desses) que pede uma mulher negra na Academia Brasileira de Letras. Que pede uma mulher negra vencedora do Oscar de melhor atriz. Ora, essas são instituições que, em sua gênese, provocam a exclusão. Porque todo grupo é sinônimo de exclusão, assim como toda instituição colonial. Fico pensando: por que queremos isso? Por que é importante para nós? Por que o Grammy é importante? Por que o Oscar é importante? Por que damos tanto poder a essas instituições que insistem em nos avaliar entre dignos e indignos de louvores? O que pode a nossa presença nesses espaços promover?

Também acredito que representatividade importa. E nós podemos pensar em como esses espaços são fundamentais para a construção de um imaginário popular de excelência, o que pode inspirar muita gente. Mas e se nós construirmos as nossas próprias referências? E se conseguirmos produzir, em nossa própria mídia, em nossa própria vitrine, aquilo que queremos ver? O que seriam dessas instituições sem nós que, também, estamos ali as empoderando por meio do nosso desejo de sermos incluídos? Nosso trabalho só é válido se eles nos reconhecerem?

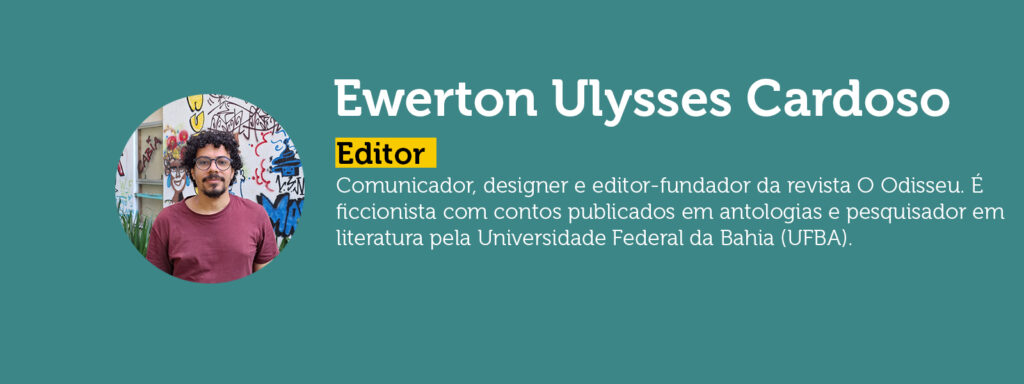

Acho que a universidade, uma academia de letras e as premiações, podem ser excelentes catalisadores na arte. Podem inspirar a fazer mais, a não se conformar com o básico e pode garantir que haja sempre uma renovação estética. No entanto, muitas vezes, elas funcionam como o contrário disso: aclamam apenas uma mesma estética, um mesmo grupo de autores. Nós, da revista O Odisseu, nos dispomos a pensar o cânone no número 21, quando pensamos os clássicos e os seus símbolos. Vale a leitura!

Para não perder o bonde da história: o caso da Academia Brasileira de Letras

Todas as vezes que um jornal comunica a entrada de um novo imortal na Academia Brasileira de Letras, busco olhar os comentários. O nome de Conceição Evaristo entre os comentadores SEMPRE aparece. Existe uma indignação por parte dos brasileiros pela ausência de uma escritora tão significativa para o momento em que vivemos. Por que nos incomodamos? Talvez a grande questão seja pela incapacidade de sermos reconhecidos como produtores de matéria artística de qualidade.

Jogando um pouco contra mim mesmo, gostaria de retomar a ideia de território para dizer que, se por um lado estamos isolados em guetos, correndo por fora do jogo “oficial”, nós também sustentamos esse território ao qual não pertencemos. Se a nossa presença como aclamados é desprezada, a nossa presença como espectadores é requisitada. No “chão” da fábrica da literatura, somos nós os operários: os professores de literatura, os bibliotecários, os trabalhadores das festas literárias e, principalmente, somos nós quem LEMOS. Isso já nos daria, por direito, esses espaços.

Os leitores já perceberam o jogo. Nisso, nos colocamos numa posição de não mais tolerar sustentar a glória de qualquer espaço que seja que insiste em nos fazer desprezados. A própria Conceição tem falado isso, que se a Academia não se abrir para mulheres negras, por exemplo, perderá o “bonde da história”, ficará para trás, se tornará irrelevante (como vem acontecendo). Não existe futuro da literatura sem mulher negra que é, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro da literatura.

Dito isso, repito as palavras de Conceição no Podcast “Escute as Mais Velhas”: somos nós quem precisamos da Academia ou é a Academia que precisa de nós? Qual é o futuro de uma instituição que insiste em nos colocar ainda apenas enquanto objeto de estudo, mas não de sujeitos dessa produção literária? Tendo consciência disso, porque esse jogo de elogio de si mesmo não tende a durar, talvez seja a Academia quem deva começar a correr atrás de nós. Porque é realmente a Academia quem perde sem Conceição que, com ou sem o fardão, está imortalizada pela legião de leitores com seus livros na mão. Pelo crescente número de pesquisadores que produzem artigos, dissertações, teses sobre ela. Não ficará feio pra ela caso, mais uma vez, perca uma eleição na Academia. Ficará feio para quem?

Deixo, inclusive, essa dica aos acadêmicos (olha que ousadia!): corram atrás de garantir o futuro dessa instituição. Porque o nosso tempo já está ganho. A Academia está com duas cadeiras desocupadas e nós estamos de olho.

Leia Também: ‘As Malditas’ e a obsessão pela ‘beleza’ do público leitor brasileiro

- Wacquant, L. (2004). QUE É GUETO? CONSTRUINDO UM CONCEITO SOCIOLÓGICO. Revista De Sociologia E Política, (23). ↩︎